小学生の子どものために通信教育を始めたくて、紙・テキスト教材を検討しているけれど、

「そもそもテキスト教材ってどんな特徴があるんだろう?」「種類が多すぎて、質の良い教材を選べるか不安…。」などと疑問や不安を感じている方はいませんか?

そんな方のために今回は、

- 紙教材のメリット&デメリット

- 小学生向け紙・テキスト教材を選ぶ際のポイント

- おすすめ紙教材6選

などをわかりやすく丁寧にご紹介していきますよ。

![]() 先生

先生

◎ 紙教材の通信教育TOP3

第1位:進研ゼミ 小学講座(チャレンジ)

学習レベルに合わせた最適学習を実現

苦手科目の解消、テスト点数UPにおすすめ

第2位:Z会 小学講座

万全のテスト対策と添削指導が魅力的

テスト点数UP、応用力対応におすすめ

第3位:小学ポピー

安い料金で受講できる通信教育

復習を中心に基礎定着ができる

紙教材の通信教育とは

小学生向けの通信教育には大きく分けて「紙教材」と「タブレット教材」の2タイプがありますが、昔ながらの方法である紙やプリントを使って勉強をしてほしいという方も多いのではないでしょうか。

そもそも紙やプリントの学習とは、学校の授業やテストと同じようにプリントに記載してある問題を鉛筆で解いていくシンプルな勉強方法。

そのため勉強に対して直線的に向き合うことができ、無駄がなく効率の良い学習がしやすい方法でもあるんです。

また通信教育としての紙・プリント教材の特徴としては、

- 毎月家に教材が届き、新鮮な気持ちで勉強できる

- 昔からある通信教育方法なので、種類が豊富

- 作文などの文字を多く書く学習に最適

といったさまざまな特徴がありますよ。

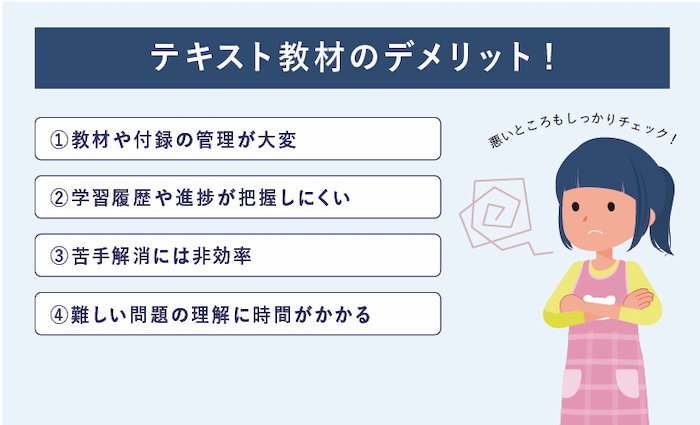

紙教材を選ぶデメリット

小学生向け通信教育を始めて使う方にとっては、子どもに最適な紙教材を選ぶために情報収集は欠かせないですよね。

しかし、「通信教育の公式HPに記載してあることは何だか胡散臭くて信じられない…。」という方もいると思います。

そこでこの章では、紙教材を選ぶことによるリアルなデメリットを4つご紹介していきますよ。

- 教材や付録の管理が大変

- 学習履歴や進捗が把握しにくい

- 苦手解消には非効率

- 難しい問題の理解に時間がかかる

あらかじめデメリットを知っておくことで、よりよい教材を選べるようになることはもちろんですが、使い始めてから初めて気づくデメリットが少なくなるので安心して紙教材を使えるようになるでしょう。

それでは順番に詳しく解説していきます。

教材や付録の管理が大変

![]() 先生

先生

紙タイプの通信教育では、毎月一度学習教材が家に送られてくるため、どんどん家に教材や付録が溜まっていきます。

そのため、以前おこなった学習をもう一度やり直そうとしても教材が見つかりにくく、スムーズに復習ができない、ということでもあります。

しかし教材の管理が面倒であることを逆手に取ると、整理整頓を教えることや収納の使い方を覚えさせることに役立てることもできるので、必ずしも悪いというわけではないですよ。

学習履歴や進捗が把握しにくい

![]() 先生

先生

親目線からすると、「どれだけの量を学習したのか・今日は何を学んだのか」など、子どもの学習履歴や進捗を知っておきたいですよね。

しかし紙教材では、バラバラのプリントやテキストをページごとにチェックしないと、本当に勉強した量を把握することができません。

そのため、簡単に子どもの学習状況を知ることができないのは紙教材のデメリットといえるでしょう。

苦手解消には非効率

![]() 先生

先生

というのも紙教材は、自分の体感や採点時にのみ苦手な分野を認識するため、本当に苦手な分野を正確に把握できず、主観的にしか苦手解消できないんです。

また、紙教材は一度問題を解いてしまうと同じ問題を解くことができず、さらに応用問題の数も少ないことからも、苦手分野を克服することにはあまり向いていないといえます。

その一方で、タブレット教材の場合は個人の学習履歴や正答率などをもとに、個人に合わせた苦手克服のための問題をデータ化して見ることができ、効率よく苦手を解消できますよ。

難しい問題の理解に時間がかかる

![]() 先生

先生

なぜなら、紙の教材は難しい内容の解説であっても文章や図がメインで、子どもにとってはそれが理解しづらいため。

そのため、一度問題に行き詰ってしまったらなかなか抜け出せず、勉強に対してネガティブなイメージが定着してしまう恐れもあるんです。

ちなみにタブレット教材の場合は、アニメーションやエフェクトなど動きのある解説ができるため、子どもでもイメージしやすく、難しい問題でも簡単に理解しやすいという特徴がありますよ。

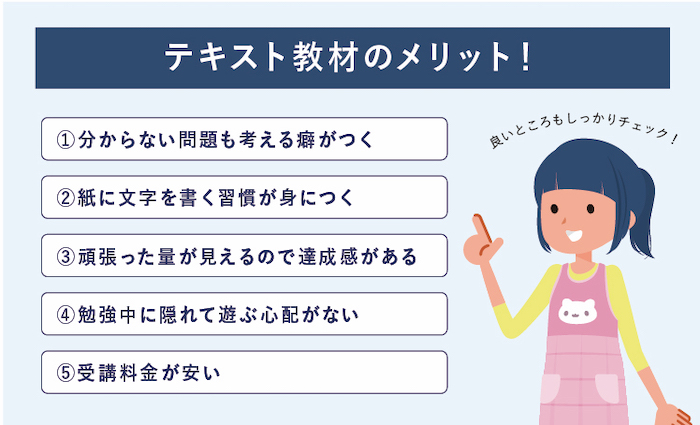

紙教材を選ぶメリット

前章では紙教材を選ぶことによるデメリットをご紹介しましたが、もちろん反対に紙教材のメリットも存在します。

そこでここでは紙教材を選ぶメリットを5つご紹介していくので、先ほどのデメリットと比べて、紙教材を使うか判断してみてください.

- 分からない問題も考える癖がつく

- 紙に字を書く習慣が身につく

- 頑張った量が見えるので達成感がある

- 勉強中に隠れて遊ぶ心配がない

- 受講料金が安い

それではさっそく紙教材のメリットをチェックしていきましょう。

分からない問題も考える癖がつく

![]() 先生

先生

タブレット学習では、手軽に勉強をすることができる反面、分からない問題があったら簡単な操作ですぐに答えをみることができてしまいます。

しかし紙教材では、答えは別の冊子であったり別のページに記載されているので、すぐに答えを見ようとせず、自分で考える必要がありますよね。

そのため、分からない部分を分からないまま放置せず、自分で考えて答えを導き出す癖がつくんです。

また考える癖がつくと集中力アップも期待できるので、テストや模試でも実力を発揮しやすくなりますよ。

紙に字を書く習慣が身につく

![]() 先生

先生

というのも、紙に文字を書く行為は脳の前頭前野を活発化させ、心を落ち着けて考えることの手助けをしてくれると科学的に証明されています。

また2014年にプリンストン大学で行われた研究結果によると、”デジタルツールだけでメモを取ると新しい知識を吸収しづらくなる”という脳科学の視点からみた結果も出ているんです。

そのため、タップ操作やフリック操作の多いタブレット教材よりも、紙に文字を書く習慣がつく紙教材の方が脳をより活発化させながら勉強をすることができるといえるでしょう。

頑張った量が見えるので達成感がある

![]() 先生

先生

先ほどデメリットの部分でご紹介したことなのですが、”紙教材は毎月ドリルや”付録が送られてくるため管理が大変”とお伝えしました。

しかしそれは、自分が解いた問題が目に見える形で家に蓄積されていき、勉強した量がわかりやすくなる、とも解釈できます。

そのため紙教材を選ぶことで、自分の頑張った量が見えて達成感につながる、というメリットを感じられるようになりますよ。

勉強中に隠れて遊ぶ心配がない

![]() 先生

先生

タブレット教材の場合は、本来の目的である勉強以外にもゲームなどの娯楽アプリを使えてしまうので、タブレットを操作していても本当に勉強しているかわからない部分があります。

ですが紙教材であれば、プリントや冊子に向かっていたら間違いなく勉強していると確信できるので、子どもが隠れてゲームをする心配をしなくて大丈夫なんです。

またタブレットの液晶からは、目に悪いといわれているブルーライトが発せられていることから、ゲームの心配以外にも視力への影響が少ないことも紙教材ならではのメリットといえるでしょう。

受講料金が安い

![]() 先生

先生

これは親目線でのメリットになるのですが、タブレット教材と比較してみると紙教材は圧倒的に受講料金が安いんです。

具体的な金額は以下の通り。

| 教材 | 料金相場 |

| タブレット教材 | 5,000~10,000円/月 ※専用タブレットが必要な場合はタブレット料金が追加でかかります |

| 紙・テキスト教材 | 2,000~5,000円/月 |

このように、タブレット教材と紙教材では大きく料金の差があるため、毎月の出費を考えると紙教材の方が継続しやすいですよ。

紙教材の小学生通信教育おすすめ5選

進研ゼミ 小学講座(チャレンジ)

進研ゼミの種類・料金・内容

| コース種類 | 新1年生(現在年長さん) 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 中学受験対策 |

| 教科・科目 | 国語・算数・理科・社会・英語・プログラミング |

| 学習方式 | テキスト教材 & タブレット教材 |

| 受講料金 |

月々2,980円〜 ※学年や支払い方法により異なります |

| 専用タブレット料金:0円 ※6ヶ月以上継続受講した場合、専用タブレットの料金は無料になります。受講6ヶ月未満に退会する場合、9,900円のタブレット代金がかかります。 |

|

| 目安時間 | 1日10分〜20分程度 |

| キャンペーン | 資料請求&無料体験教材あり |

進研ゼミの難易度と評判

| 勉強の習慣化 学校の授業に遅れない |

苦手解消 テストの点数UP |

ハイレベル 中学受験対策 |

||||||

| ★ | ||||||||

◆編集部のひとこと

進研ゼミ 小学講座は、小学校低学年〜小学校高学年、中学受験対策などあらゆる場面に対応して作られた学習教材です。テキスト教材とタブレット教材の選べる学習形式だから、子供のレベルに合わせた最適な学習環境が作れます。勉強習慣を付けたい方、苦手科目をなくしてあげたい方におすすめの教材です。

Z会 小学講座

Z会の種類・料金・内容

| コース種類 | 小学生コース(1.2年生) 小学生タブレットコース(1年生) 小学生コース(3-6年生) 小学生タブレットコース(3-6年生) 中学受験コース(3-6年生) 中学準備コース(6年生) |

| 教科・科目 | 国語・算数・理科・社会・英語・プログラミング学習 |

| 学習方式 | テキスト教材 & タブレット教材 |

| 受講料金 |

月々3,927円〜 ※学年や支払い方法により異なります |

| タブレット料金:ご自身で購入 ※ご家庭でお持ちのタブレット(iPadなど)が使えます。端末を持っていない場合、別途購入が必要です。 |

|

| 目安時間 | 1日10分〜30分程度 |

| キャンペーン | 資料請求でお試し教材が無料で届く |

Z会の難易度と評判

| 勉強の習慣化 学校の授業に遅れない |

苦手解消 テストの点数UP |

ハイレベル 中学受験対策 |

||||||

| ★ | ||||||||

◆編集部のひとこと

Z会 小学講座も進研ゼミ同様、低学年から高学年、中学受験対策を見据えたオールラウンドの通信教育教材です。敢えて違いを伝えるなら、Z会の方が難易度が高く、添削の質も高いです。苦手科目の解消から、応用力の定着、中学受験を見据えた教育をしたい方におすすめです。

まなびWith

公式:https://manabi-with.shopro.co.jp/

まなびWithの種類・料金・内容

| コース種類 | 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |

| 教科・科目 | 国語・算数・英語・理科・社会・思考 |

| 学習方式 | テキスト教材 |

| 受講料金 | 月会費3,378円〜 ※学年や支払い方法により異なります。 |

| 目安時間 | 1日10分〜20分程度 |

| キャンペーン | 資料請求で無料教材セットが届きます |

まなびWithの難易度と評判

| 勉強の習慣化 学校の授業に遅れない |

苦手解消 テストの点数UP |

ハイレベル 中学受験対策 |

||||||

| ★ | ||||||||

◆編集部のひとこと

まなびWithは、国語算数の基本的な学習内容に加え、作文・読解・文章題の図化・図形など、オリジナル教材での勉強が魅力的です。教科書準拠には沿っていないため、テストの点数UPには若干非効率ではありますが、子供の発想力・思考力を伸ばしたい、学ぶ楽しさを知って欲しい方におすすめです。

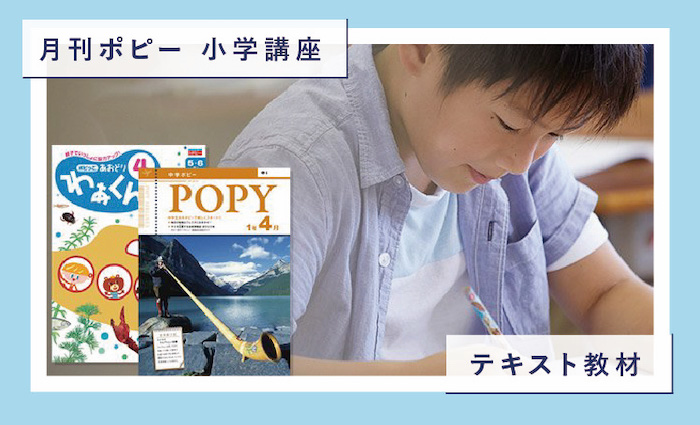

小学ポピー

小学ポピーの種類・料金・内容

| コース種類 | 小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生 小学6年生 |

| 教科・科目 | 国語・算数・理科・社会・英語・作文・表現力 |

| 学習方式 | テキスト教材 |

| 受講料金 | 月会費:2,500円〜 ※学年や支払い方法により異なります |

| 目安時間 | 1日10分〜20分程度 |

| キャンペーン | 資料請求で見本を受け取る |

小学ポピーの難易度と評判

| 勉強の習慣化 学校の授業に遅れない |

苦手解消 テストの点数UP |

ハイレベル 中学受験対策 |

||||||

| ★ | ||||||||

◆編集部のひとこと

小学ポピーは家計に安心の価格で勉強できる家庭学習教材です。学校の教科書に準拠した教材であるのはもちろん、復習を中心に基礎定着ができるため点数UPにも期待できます。月々の会費料金は2,500円と塾や家庭教師をお願いするよりも安価です。テスト対策に問題集を毎回買うよりも勉強習慣が身につきお得です。

公文式通信学習

公文式通信学習の種類・料金・内容

| コース種類 | 小学1.2年生 小学3.4年生 小学5.6年生 |

| 教科・科目 | 国語・算数・英語|書写・ペン習字 |

| 学習方式 | テキスト教材 |

| 受講料金 | 月会費8,250円〜 ※学年や支払い方法、科目数により異なります |

| 目安時間 | 1教科20分〜40分 |

| キャンペーン | 資料請求ができます |

公文式通信学習の難易度と評判

| 勉強の習慣化 学校の授業に遅れない |

苦手解消 テストの点数UP |

ハイレベル 中学受験対策 |

||||||

| ★ | ||||||||

◆編集部のひとこと

全国に多数教室を構える公文式(KUMON)を自宅で受けられる通信教育教材です。毎月届くプリント教材に取り組み公文式通信に返送すると、担当の指導者が採点・指導をして連絡帳にアドバイスを記入してくれます。同じ指導者が毎回添削を担当してくれる固定担当制を採用しているため、学習量や採点の結果を基に最適なアドバイスが貰えます。苦手科目・苦手分野をしっかり把握してくれるため、テストの点数アップにも期待ができます。

紙教材を選ぶ時のポイント

紙教材を選ぶメリットとデメリットが分かったところで、ここからは紙教材を選ぶときにチェックしておきたい3つのポイントをご紹介していきます。

- 学力レベル・難易度に合わせて選ぶ

- 資料請求から子供の意見を確認する

- 添削指導があると良い

紙教材ならではのポイントもあるので、ぜひこの機会に覚えてみてください。

それでは順番に見ていきましょう。

学力レベル・難易度に合わせて選ぶ

![]() 先生

先生

というのも自分のレベルより高い教材を選んでしまうと、学習をスムーズに進めることが難しく、勉強自体が嫌いになってしまう可能性があるため。

そのため学力に合った難易度の教材を使うことで、勉強を楽しみながら継続させることができますよ。

また自分よりもレベルの低い教材であっても、簡単すぎてつまらなく感じてしまうので、やはり適切なレベルの教材を見極めることが重要といえます。

資料請求から子供の意見を確認する

![]() 先生

先生

紙タイプの小学生向け通信教育では、資料請求をすると無料のお試し教材がついてくることが多いです。

そのためまずは入会する前にいくつかの通信教育に資料請求をして、無料教材を子どもにやってもらい、それぞれの感想を聞いておくことで、より子どもにぴったりの通信教育を選べるでしょう。

また資料請求では通信教育ごとの特徴やPRポイントが詳細に記載されているので、親目線でも徹底的に比較することができる、というメリットもありますよ。

添削指導があると良い

![]() 先生

先生

なぜなら添削指導があると、

- 褒められることでやる気やモチベーションを継続しやすくなる

- 自分の得意なこと、苦手なことがわかりやすくなる

- 紙教材のデメリットである難しい問題の解説も理解しやすくなる

といったさまざまなメリットがあるため。

そのため小学生の通信教育には添削指導があるものを選ぶと、より学習をスムーズに進めることができるんです。

ちなみに小学生向け通信教育で有名な、「進研ゼミ小学講座」や「Z会小学講座」などは添削指導をおこなっていますよ。

タブレット教材と紙教材はどっちがおすすめ?

この記事ではタブレット教材について詳しく取り扱っていますが、実際のところタブレット教材にも紙教材にも良いところがあり、シチュエーションや目的次第でおすすめの教材タイプは変わります。

そこでこの章では、タブレット教材がおすすめの場合と紙教材がおすすめの場合の2パターンをご紹介していきます。

自宅学習の習慣を付けるならタブレット教材

タブレット教材は、自宅学習の習慣がついていない子供におすすめです。

自宅学習の習慣がついていない子どもは勉強自体がつまらないものだと感じていることが多く、わざわざ家でつまらないことをするのが苦痛に感じます。

しかしタブレットでの学習はゲーム性に優れた教材が多く、子どもが楽しめるような工夫がされているので、勉強が楽しいものであるという認識を与えることが期待できます。

そのため、自宅学習の習慣がついていない子どもにはタブレット教材がおすすめなんです。

自宅学習の習慣が既にあるなら紙教材

紙・テキスト教材は、自宅学習の習慣が既についている子供におすすめです。

自宅学習の習慣がある子どもは勉強すること自体が好きであったり、問題を解くことに楽しさを感じている場合が多いです

そのため、ゲーム性や勉強への興味に特化したタブレット教材よりも、

- 手を動かして学習することで記憶の定着がしやすい

- 自分で計画を立てて学習に取り組む

- テストや受験と同じ形式に慣れることができる

といった特徴がある紙教材の方がおすすめなんです。

また紙の教材は昔から人気で種類が豊富なため、個人によりぴったり合った教材が見つかりやすいという特徴もありますよ。

自宅でのプリント学習を習慣付けするポイント

前章では、”紙教材では自宅学習の習慣をつけるのが難しい”とお伝えしましたが、実はプリント学習でも自宅学習を習慣づける方法はあるんです。

そこでこの章では、自宅でプリント学習を習慣づけるために知っておきたい3つのポイントをご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

それでは1つずつ詳しく解説していきますよ。

- 1日の学習時間や学習量を決める

- 低学年のうちは親も見守ってあげる

- 勉強が終わったら自由に遊ばせる

1日の学習時間や学習量を決める

![]() 先生

先生

小学生が通信教育を始めると、宿題との両立が難しくて勉強を続けられなくなることがよくあります。

そのため1日の学習時間や学習量をあらかじめ決めておき、ゴールを設定しておくことで負担が軽減し、勉強を続けられるようになっていきますよ。

また1日の学習時間の目安としては、学年×10分程度(3年生なら30分)が無理なく勉強できる時間としておすすめです。

大量に学習することよりも、少しずつでいいので毎日勉強を継続させることを意識しましょう。

低学年のうちは親も見守ってあげる

![]() 先生

先生

小学校の低学年では、自分では勉強の仕方が分からなかったり集中力が継続しないことがよくありますよね。

そのため、子どもが1~2年生のうちは親が見守っている中で勉強をして、だんだんと習慣化させていくことがおすすめですよ。

また親が何かの勉強をしていると、子どもがそれに影響されて自発的に勉強をすることも期待できるので、一緒に勉強する時間を決めておくのも効果的でしょう。

勉強が終わったら自由に遊ばせる

![]() 先生

先生

子どもをやる気にさせるのには、”ご褒美”が効果的であることはご存じですよね。

そのため、「勉強が終わったら自由に遊んでいい」という約束をしてあげることで、勉強にも熱が入ります。

それを毎日繰り返していくことで、勉強をすることが当たり前になっていき、だんだんと自宅でのプリント学習が習慣化されていきますよ。

また小学生は勉強だけでなく遊ぶことも本業といえるほど大事なことで、遊びの中から成長することも多いので、幅広い成長をさせるためにも遊ばせる時間を確保することは大事といえます。

まとめ

今回は小学生向けの紙教材のについて紹介・解説してきましたが、いかがでしたか?

最後にもう一度、紙教材を選ぶことのメリット&デメリットとおすすめの紙教材をまとめるので、振り返ってみましょう。

◇紙教材のメリット

- 分からない問題も考える癖がつく

- 紙に字を書く習慣が身につく

- 頑張った量が見えるので達成感がある

- 勉強中に隠れて遊ぶ心配がない

- 受講料金が安い

◇紙教材のデメリット

- 教材や付録の管理が大変

- 学習履歴や進捗が把握しにくい

- 苦手解消には非効率

- 難しい問題の理解に時間がかかる

![]() 先生

先生

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

| 教材別に探す |

| |タブレット教材|紙・テキスト教材| |

| 教科別に選びたい |

| |英語・英語力|作文・文章力|プログラミング| |

| 目的別に選びたい |

| |料金が安い|中学受験対策|海外受講できる| |