小学生のお子さんがいる方の中には、「ずっとゲームをしていて机に向かわない…。」「どうやって宿題をさせればいいの?」などと、子どもが学校の宿題をやらなくて困っていたりイライラしている方もいると思います。

しかし実は、対応次第では簡単に子どもに宿題をさせることができるんです。

そこで今回この記事では、

- 宿題をしない子どもに対してやってはいけない行動

- 宿題をさせるための指導方法

- 遊んでいる時間も学びに変換する方法

などわかりやすく紹介・解説していきますよ。

![]() 先生

先生

\ 小学生向け通信教育を選ぶなら /

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

| 教材別に探す |

| |タブレット教材|紙・テキスト教材| |

| 教科別に選びたい |

| |英語・英語力|作文・文章力|プログラミング| |

| 目的別に選びたい |

| |料金が安い|中学受験対策|海外受講できる| |

子供が全然宿題をしない…

自分の子どもが宿題をしていないと、「周りの子はどうなんだろう?」や「自分の子だけ怠けているのかも…。」といった疑問や不安を感じてしまいますよね。

しかし宿題をスムーズにやったり、自宅で学習する習慣がついている小学生は少なく、子供が宿題をしない悩みを抱えている方は大勢いるんです。

その証拠に、「Yahoo!知恵袋」や「発言小町」などのQ&Aサイトには、

「子どもがゲームやアプリで遊んでばかりで宿題をしません。改善方法はありますか?」

「宿題を後でやると言ったものの、まったく机に向かう気配がありません。」

「集中力が続かないようで、全然宿題が進まないです。このままでは不安です。」

などの質問や相談が多く投稿されています

そのため自分の子どもだけが宿題をしないわけではなく、”小学生は基本的には勉強が嫌いであり、親の対応次第で宿題のやる気が出る”といった考え方をすると気が楽になって今後の改善法も考えやすくなりますよ。

また反対に、子どもの目線からすると勉強が楽しいものだと認識することは難しく、勉強よりも楽しいゲームやテレビに夢中になってしまうのは自然なことでもあるので、宿題をしないことの全責任を子どもに押し付けないように意識することも大事です。

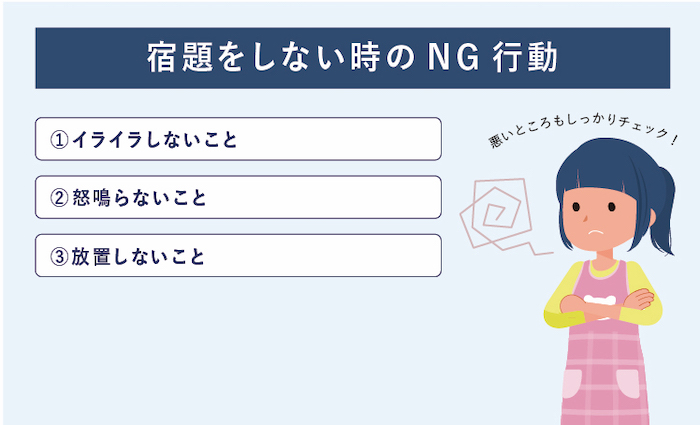

宿題をしない子供にやってはいけない親の行動

前章では、”宿題をなかなかやらない小学生は多い”とお伝えしましたが、そうは言っても自分の子どもが宿題をやらないと感情的になったり怒ったりしてしまうこともあると思います。

しかし感情のままに子どもに接していては、いつまでたっても宿題をやる気にはなりません。

そこでこの章では、宿題をしない子どもに対してやってはいけない3つの行動をご紹介していくので、いままで感情的に接していた方はぜひ参考にしてみてください。

- イライラしないこと

- 怒鳴らないこと

- 放置しないこと

それでは順番に詳しく見ていきましょう。

イライラしない

![]() 先生

先生

というのも親のイライラはすぐに子どもに伝わってしまい、そのイライラは圧迫感や恐怖心につながり、何をやるにしてもビクビクしながらすることになってしまいます。

そのため宿題をやらないからといってイライラしていると、恐怖心から宿題をやり始めることはあるかもしれませんが、学習に身が入らず、宿題の本来の効果を実感できないこともあるんです。

またイライラせずに冷静になって、宿題をする理由や宿題をすることのメリットなどを説明してあげると、子ども自身が宿題の重要性に気づいて自発的に取り組みやすくなりますよ。

怒鳴ったりしない

![]() 先生

先生

何度声をかけても宿題をやらないと、怒りの限界を迎えて怒鳴ってしまうこともあるかもしれません。

しかし怒鳴ることは確実に逆効果であり、宿題のやる気が出ないどころか親子関係の悪化にもつながっていきます。

また家の中、とくに子どもの部屋で怒鳴ることを繰り返していると、子どもの逃げ場がなくなっていき、家にいること自体に恐怖心を感じることも。

その結果子どもの心の状態は不安定になっていき、宿題をやる・やらないの話だけでなく、子どもの性格にも影響が出ることも十分考えられますよ。

それだけでなく、勉強に関することで怒鳴られることが続くと、「勉強=怒られる」という式が子どものなかでできあがってしまい、勉強嫌いにもつながる恐れもあるため、宿題をやらなくても怒鳴らないように気持ちをコントロールしましょう。

放置するのもダメ

![]() 先生

先生

というのも、子どもにとっては自分でスケジュールを立ててその通りに実行することは難しく、放置されるとゲームやテレビに夢中になってしまい、宿題をやり始めるきっかけを掴めないため。

また家で宿題をやらないまま放置していると、クラスで一人だけ宿題をやっていなかった場合などに恥ずかしい思いをすることもあるので、遠回しに宿題へと意識を向けさせるようにしましょう。

しかし、「勉強しなさい」などとしつこく言われると勉強をしたくなくなるケースも少なくないので、当然ですが個人の性格に合わせた接し方を心がけることが大事ですよ。

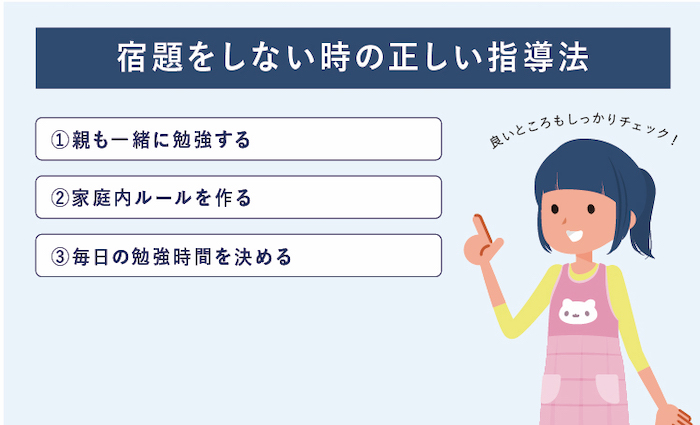

宿題をしない子供に勉強をさせる方法

前章では、子どもが宿題をやらない時にしてはいけない対応をご紹介しましたが、「じゃあどうやって宿題をさせればいいの?」と疑問に思いますよね。

そこでこの章では、宿題をしない子どもに対する3つの効果的な指導法をご紹介していきます。

今日から実践できる取り組みやすい方法のみをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

- 親も一緒に勉強する

- 家庭内ルールを作る

- 毎日の勉強時間を決める

それでは一つずつ詳しく解説していきます。

親も一緒に勉強する

![]() 先生

先生

子どもが勉強しない原因はさまざまありますが、その中の一つに「そもそもどうやって勉強すればいいのか分からない」というものがあります。

そういった子どもに対しては、親が一緒に勉強してあげることで勉強への取り組み方を理解することができ、宿題をやるハードルが低くなるんです。

また親が何かを一生懸命勉強している姿を見せることで、自分も見習おうという気持ちになることも狙いの一つですよ。

それに加え、親子が同じ時間や空間で勉強していれば、子どもが宿題で分からない問題が出てきたときでも教えてあげやすいため、苦手克服にも効果的といえるでしょう。

家庭内ルールを作る

![]() 先生

先生

というのも、子ども小さければ小さいほどルールなどの決まりごとを守る傾向にあるので、例えば「宿題が終わったらゲームを自由にしてもOK」というルールを作ってしまえば、ゲームを早くするために宿題をすぐに片づけるため。

そのため、子どもが小さいうちにあらかじめルールを決めておき、そのルールを守ることが当たり前になっていることで、宿題をやらないことが起こりづらくなるんです。

また具体的なルールの例としては、

- 学校から帰ってきたら、最初に宿題をする

- お風呂の前には必ず宿題を終わらせておく

- 友達と遊ぶときは宿題をやってからにする

など、子どもの性格や家でのスケジュールに合わせたルールを作ってみましょう。

毎日の勉強時間を決める

![]() 先生

先生

記事上部でもお伝えしたように、子どもが小学生のうちは自宅で勉強する習慣がついていないことが多く、どれだけ勉強するのが正解か分からないこともよくあるんです。

そのため「1日30分」のように、事前に親が毎日の勉強時間を決めてあげることで、勉強のゴールが見えて宿題や勉強に取り組みやすくなります。

また1日の勉強時間の目安としては、勉強の難易度や年齢による集中力の違いなどの観点から「学年×10分」の勉強時間がおすすめなので、時間を決める際の参考にしてみてください。

【関連記事】小学生の勉強時間は目安何分?平均時間と効果的な勉強法

宿題をしない子供におすすめ!遊びを学びに変える方法

この記事ではこれまで、宿題をしない子どもへの対応や指導法をご紹介してきましたが、この章では視点を変えて、子どもの遊びを学びに変換する方法をご紹介していきます。

子どもがいつまでもゲームをしていても、そのゲームが学びに変われば親の負担もかなり軽減するので、ぜひこの機会に覚えてみてくださいね。

- 勉強アプリや勉強ゲームをさせる

- タブレット通信教育をはじめる

- 学習塾や教室に通う

それでは順番にチェックしていきましょう。

勉強アプリや勉強ゲームをさせる

![]() 先生

先生

子どもが宿題や勉強をせずにゲームをしているのは、勉強よりもゲームが楽しいからですよね。

それを逆手にとって、勉強ができる楽しいゲームをさせることで、子どもはずっと楽しいまま学習が進み、親はイライラせずにゲームをさせることができるんです。

また現代はスマホを持っている小学生も増えてきているので、アプリを使うとより手軽に勉強することができ、

- 算数忍者AR〜対戦!箱かぞえの巻〜 (算数)

- English Monsters (英語)

- 言葉で育成 アマビエさん (国語)

など、教科ごとにさまざまな種類のアプリからお気に入りのゲームを選ぶことができますよ。

またアプリでの勉強では、家では勉強することが難しい英語のリスニングやスピーキングにも取り組みやすいのもうれしいポイントといえるでしょう。

タブレット通信教育をはじめる

![]() 先生

先生

通信教育には主に「紙教材」と「タブレット教材」の2種類がありますが、紙の通信教育では学校での勉強と同じように、プリントや冊子が家に届いてそれを学習する方式のため、もともと勉強が好きな子どもでないと続けるのが難しい、という特徴があるんです。

しかしタブレット通信教育の場合は、

- ゲーム感覚で学習を進めることができる

- アニメーションなどで視覚的にわかりやすい勉強ができる

- 勉強と遊びの境界線をあいまいにしてくれる

といった楽しんで勉強ができる特徴があるため、勉強があまり好きでない子どもでも始めやすいですよ。

また教材や付録も家に溜まらないので、親目線で見てもタブレットタイプは始めやすい通信教育だといえます。

学習塾や教室に通う

![]() 先生

先生

家でどうしても勉強や宿題をしないのならば、学習塾や教室を利用して強制的に勉強時間を確保することも一つの手です。

また小学校とは違う先生から教わることによって、新鮮な気持ちで学習に取り組めることが期待でき、学校や家では勉強をしなくても塾では積極的に勉強をするケースもありますよ。

なお学習塾や教室での学習は、アプリや通信教育に比べるとかかる費用が多く、家計的にはダメージが多いので、その点は頭に入れておきながら利用の検討をしてみてくださいね。

子供が宿題をしないなら、親は時に厳しくあるべき!

記事上部では、”宿題をしないこともに対して感情的になるのはダメ”だとお伝えしましたが、そうは言っても親は時に厳しくあるべきです。

というのも、子どもが宿題をしたくない理由(ゲームをしたいから など)を許しているのも他ならないあなたであり、間接的にあなたが宿題をしない環境を作っているため。

そのため、怒鳴ったりイライラしたりする「怒りの感情からくる厳しさ」は子どもに良い影響がないのでやめるようにして、論理的に考えて戦略的な「正しい方向へと導く厳しさ」を親が身につけていくことで、子どもが自発的に宿題に取り組むようになることを期待できますよ。

また厳しくすればするほど良いわけではなく、こまめに褒めてあげることも大事で、

- テストで目標の点数を取った

- 1日の最長勉強時間を更新した

- 友達に勉強を教えることができた

など、子どもの成功体験には敏感に反応して褒めてあげると、さらに勉強・宿題のやる気が出てきます。

![]() 先生

先生

まとめ

今回この記事では、宿題をしない子どもへの対応について紹介・解説してきましたが、いかがでしたか?

最後にもう一度、子どもに対してやってはいけない注意行動と宿題をしない子どもへの指導方法をまとめるので、一緒に振り返ってみましょう。

◇子どもが宿題をしない時にやってはいけない行動

- イライラしない(子どもにイライラが伝わって勉強に身が入らないため)

- 怒鳴ったりしない(勉強=怒られる、という式が子どもの中でできあがり、勉強嫌いにつながるため)

- 放置しない(宿題を始めるきっかけが欲しい場合もあり、放置されるといつまでたっても宿題を始められないため)

◇宿題をしない子どもへの指導方法

- 親も一緒に勉強する(サボりにくい環境や質問しやすい環境になるため)

- 家庭内ルールを作る(宿題が終わったら自由にゲームしてOKなど、決まりごとがあるとやる気が出やすいため)

- 毎日の勉強時間を決める(勉強のゴールが設定してあると集中力が高まり、効率的に宿題ができるため)

![]() 先生

先生

\ 小学生向け通信教育を選ぶなら /

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

小学生向け通信教育おすすめ15選|難易度比較と評判ランキング

| 教材別に探す |

| |タブレット教材|紙・テキスト教材| |

| 教科別に選びたい |

| |英語・英語力|作文・文章力|プログラミング| |

| 目的別に選びたい |

| |料金が安い|中学受験対策|海外受講できる| |